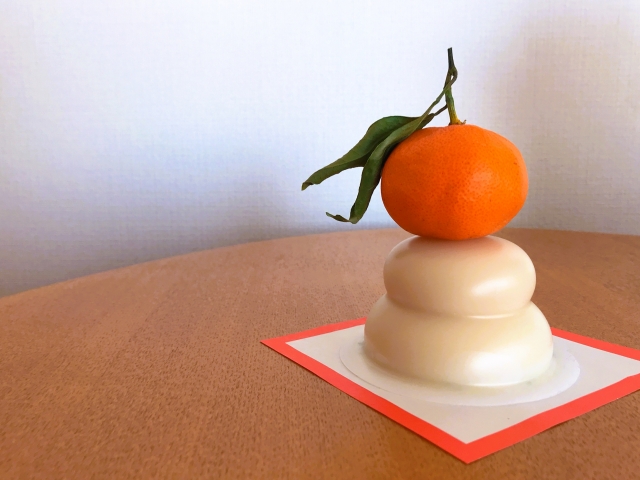

お正月の鏡餅は、いつまで飾っておくものなのでしょう?

ずっと飾ったままではないですよね。

いつまでとかあるんでしょうか?

昔からのしきたりというか、そういった事って意外と知らないものです。

鏡餅を飾る期間について

調べてみると一般的には1月11日までです。

鏡餅は、神様にお供えします。

その餅には神が宿るとされています。

ですから、

お正月に神様がいるという期間(松の内)の間は、飾ったまま。

松の内は一般的に1月7日まで。

そうして松の内が明けた(神様がお戻りになったので)

11日に初めて鏡餅を片付けます。

どうして1月11日になったのか?

もともと「鏡開き」は1月20日にやっていたそうです。

しかし、江戸時代。

武士の家で

カブトなどの甲冑に供えたお餅(具足餅)を処分して食べる行事。

「具足開き」の日が1月11日と決められたんです。

それ以来1月11日までが鏡餅を飾っておく日になりました。

一般的にというのは地域によって違いがあるみたいで

地域によっては1月4日や1月20日のところもあるそうです。

ですから普通は1月11日に「鏡開き」が行われます。

お正月の鏡開きのやり方について

鏡餅を片付ける日にち同様「鏡開き」に関しても、無知な私。

鏡餅を食べるにしてもテキトーに切って食べていました。

しかし日付のついでに調べてみると

「鏡開き」のやり方ってちゃんとあるんですね。

お正月に飾っていた餅を処分することでその年の仕事が始まると言われています。

仕事始めに「鏡開き」を行うわけです。

武士の家で「鏡開き」を行うにあたって、

鏡餅を「割る」とか「切る」とかは演技が良くない言葉とされていました。

刀を使う武士にとって「切る」とかは確かに良くないですよね。

「割る」とかも縁起が良くないです。

ですから鏡餅は「開く」というわけです。

で、鏡餅の開き方は

「切る」というのは縁起が良くないので、刃物を使いません。

手で割る

木槌もしくは金槌を使います。

鏡餅は食べない?食べたほうがよい?

先程も述べたように鏡餅は神様の宿としての役割があります。

ですから、神様が帰った後のお餅には神様の力が宿っているとされています。

「鏡開き」をすることはお正月から日常への区切り。

神様の力の宿った鏡餅をいただくことは、

その年も無病息災である願いを込めてのこと。

そう考えられているということはやはり食べるべきなんですね。

まとめ

最近では鏡餅といってもパックに入ったものだったり、

プラスチック製だったりします。

食べられないプラスチックはしょうがないにしても、

パック入りのお餅も、

包丁を使わずに食べたほうが良いということですね。