お正月は大人にとっても楽しいお休みですよね。

それとともに子供にとってはさらに大きな期待を掛けた時期でもあります。

クリスマスでサンタにプレゼントをもらい、

そのままお正月になり親戚周りをすることでガッポリもらえるのが「お年玉」

期待しない理由がありません。

大人にとっては出費が、かさむこともあり喜べない側面もありますけど。

子供の笑顔は嬉しいものですね。

ところでその「お年玉」って

どうして「お年玉」っていうんでしょうね?

由来とかについて少し調べてみました。

お年玉の由来や意味について

昔から日本には、すべてのものには神が宿るといわれているように、

神という存在を信じていました。

お正月といえば年の初め。

この時期には神様が家に来るということで、お正月の様々な飾り付けを行います。

宿る場所を与えてくれたお礼として神様は人々に「新しい魂」を渡します。

この「新しい魂」のおかげ様で

また人々は一年を無事に過ごすことができるといわれてきました。

この「新しい魂」こそが「お年玉」だったのです。

お年玉は本来形あるものではなかったんですね。

お年玉はお餅?だった?!

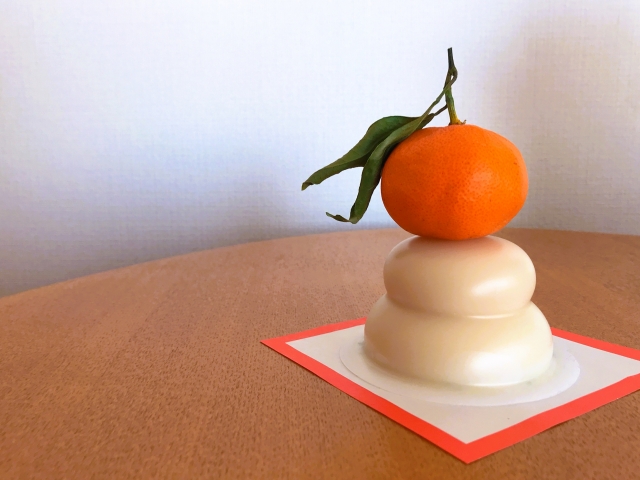

神様が宿ると言われているのが「鏡餅」

神様が宿った鏡餅には特別な力があると信じられています。

その鏡餅が「魂」を象徴するものであるとして、

目に見えない「お年玉」は目に見える「お年玉」に。

お年玉という名前の由来について

毎年お正月に迎える神様のことを「年神様」といいます。

年神様が宿られるのが「鏡餅」。

ですから、その鏡餅は「年魂(としだま)」と言われました。

鏡開きをしてお餅を家族に分け与えることで「お年魂(玉)」と呼ばれるように。

昔はお金では、なかったんですね。

それが今は、お年玉はお餅からお金にかわりました。

なんでお金にかわったの?

年神様から頂いた「魂」を、

お父さんが家族にお餅を「お年魂(玉)」として分配します。

目上から目下への贈り物という流れ。

この流れで、お餅とともに品物も贈られるようになり、

だんだんとお金に代わっていきました。

目上から目下への贈り物なら大人も「お年玉」もらえるの?

今は「お年玉」は

子供しかもらえないものになっちゃいましたよね。

それにも理由があります。

目上から目下に贈られるのが「お年玉」

当然大人も含まれます。

師匠から弟子

主人から使用人

しかし現代ではそんな関係はとても稀ですよね。

お父さんから子供たちにという形が残り、

次第に「お年玉」は子供にあげるものとして定着しました。

まとめ

お年玉って、単なるお小遣いではなかったんですね。

その年を無事に過ごせるよう

「新しい魂」を皆に配るという意味があったとは。

そう考えると。。。

子供たちに

今年も元気にいられるよう気持よく「お年玉」を渡すことができるかも?

しれませんね。